①狭義のMSYは、再生産曲線とYPRあるいはプロダクションモデルから導かれ、②広義のMSYは、その資源にとっての現状の生物学的・非生物学的環境条件のもとで持続的に達成できる最大(あるいは高水準)の漁獲量と定義される。

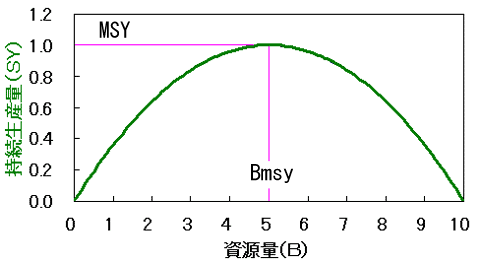

図1.資源量と持続生産量(漁獲量)の関係

全減少係数Zと生残率sの関係

| Z | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 |

| s | 100% | 82% | 67% | 55% | 45% | 37% | 14% |

| ABC | Allowable (またはAcceptable)Biological Catch 生物学的許容漁獲量 | ||||||||||||||||

| CPUE | Catch Per Unit Effort 単位(漁獲)努力量当たり漁獲量(資源量の指標)例:操業1日1隻当たり漁獲重量。 | ||||||||||||||||

| MSY | Maximum Sustainable Yield 最大持続生産量(図1) ①狭義のMSYは、再生産曲線とYPRあるいはプロダクションモデルから導かれ、②広義のMSYは、その資源にとっての現状の生物学的・非生物学的環境条件のもとで持続的に達成できる最大(あるいは高水準)の漁獲量と定義される。

| ||||||||||||||||

| MSY水準 | MSYを実現する資源量(産卵親魚量) 図1のBmsyに相当する資源量。 | ||||||||||||||||

| RPS | Recruitment Per Spawning 再生産成功率 加入量を産卵親魚量で除した値(R/SSB)自然要因で変動し、人為的に管理できない。卓越年級群の出現は他の年に比べて非常に高いRPSが原因である。 | ||||||||||||||||

| SSB | Spawning Stock Biomass産卵親魚量(Sとも略記) ある資源における成熟個体の総資源量。 | ||||||||||||||||

| SPR | Spawning Per Recruitment 加入量当たり産卵親魚量(SSB) データとして年齢別体重、成熟割合、自然死亡係数、年齢別選択率を用いる。人為的に管理可能である。管理目標が資源水準の維持ならSPR = 1/RPS、資源の回復を目標とするならSPR > 1/RPSとする。 | ||||||||||||||||

| %SPR | 漁獲がないとき(F=0)のSPRを100として漁業があるときのSPRの割合 | ||||||||||||||||

| TAC | Total Allowable Catch 漁獲可能量 | ||||||||||||||||

| TAE | Total Allowable Effort 漁獲努力可能量 | ||||||||||||||||

| YPR | Yield Per Recruitment 加入量当たり漁獲量 人為的に管理可能。ある加入量(R)から漁獲量の最大化を目指す管理に用いられる。成長乱獲は防げるが再生産関係を考慮しない点が問題。データとして年齢別体重、自然死亡係数、年齢別選択率を用いる。 | ||||||||||||||||

| F | 漁獲(死亡)係数 漁獲を死亡原因とした資源量の減少率の大きさを表す係数(人為的に管理可能)。 | ||||||||||||||||

| M | 自然死亡係数 被食や病気などの自然要因を死亡原因とした資源量の減少率の大きさを表す係数(人為的に管理困難)。 | ||||||||||||||||

| R | 加入量(通常は尾数) | ||||||||||||||||

| s | 生残率 一定期間にある個体が生き残る確率で、死亡率は(1-s)。ある期間tと次の期間t+1の資源尾数NはNt+1=Nt exp(-F-M) という関係であらわされ、s=Nt+1/Ntである。 | ||||||||||||||||

| S | 産卵親魚量(SSB) | ||||||||||||||||

| Z | 全減少係数 Z=F+M 全減少係数Zと生残率sの関係

|

| 系群 | 資源の変動単位 遺伝的に他の生物集団と区別できる集団、あるいは遺伝的に区別できなくとも、産卵期、産卵場、分布、回遊、成長、成熟、生残など、独自の生物学的特徴を有する場合が多い。 |

| 漁獲努力量 | 漁獲のために投入された努力量 漁船数、操業日数、漁具数、曳網時間など。 |

| 漁獲割合 | 漁獲量/資源重量 |

| 単位努力量当り漁獲量 | CPUE(資源量の指標) |

| 持続的漁獲量(持続生産量) | Sustainable Yield あるFおよび漁獲開始年齢の下で持続的に達成される漁獲量(図2)

|

| 資源量 | ある系群の資源重量または資源尾数 資源重量はbiomass(B)、資源尾数はabundance(N)と表記することが多い。 |

| 資源量指数・資源密度指数 | ある系群の資源量や資源密度を反映する指数 漁獲調査や漁業のCPUEを漁区ごとに累積したものが資源量指数、資源量指数を漁区数で除したものが資源密度指数。 |

| 資源水準 | 過去20年以上にわたる資源量や資源量指標値、漁獲量等の推移から「高位・中位・低位」の3段階で区分した水準。図3のような区分方法を用いるが、指標値の参照する年代の範囲では高位や低位を設定できない場合もある。

また、Blimit(「ABC算定ルールの記号」の項に掲載)に基づき低位と中位の境界を区分する場合もある。

|

| 動向(資源動向) | 資源量(資源量指数、漁獲量)の過去5年間の推移から「増加傾向・横ばい・減少傾向」に区分したもの。 |

| 加入 | 個体が成長して漁業の対象に加わること |

| 加入量 | 漁獲開始年齢に達した資源量(通常は資源尾数で表す) |

| 年級群(コホート) | ある年に生まれた資源 ブリ2000年級群などと表記 |

| 卓越年級群 | 他の年に比べて特に多い加入量を持つ年級群(相対的な基準) |

| オペレーティングモデル(OM) | 水産資源評価と資源管理では通常の「実験」によってモデルや仮定の妥当性を検討できないため、信頼性のある結論を導き出すことが難しい。そのため、コンピュータ上で仮想現実を作り、そこで資源評価や資源管理の「計算機上の数値実験」を行い、妥当な方法をさぐる試みが検討されている。この数値実験のためのモデルおよび具体的なコンピュータープログラムのことをOMと呼ぶ。 |

| コホート解析(VPA) | 年齢別漁獲尾数と自然死亡係数(M)を利用して年齢別漁獲係数(F)と資源尾数(N)を推定する方法 資源量推定の代表的手法。 |

| チューニングVPA | コホート解析において、年齢別漁獲尾数以外に資源量指数や漁獲努力量などの情報が得られている場合に、これらを利用してターミナルFを推定する方法 特に最近年の推定値の不確実性の改善に効果がある。 |

| ターミナルF | コホート解析において、各コホートの最高年齢および最近年のF(Ftとも記す) |

| プラスグループ | コホート解析において、ある年齢以上をまとめた年齢群 |

| 選択率 | コホート解析において、ある年の最高のFを有する年齢のFで各年齢のFを除した値 |

| プロダクションモデル (余剰生産モデル) | 漁獲量とCPUEあるいは資源量指数などを用いて資源量やMSYを推定する方法 |

| 面積密度法 | トロール(底びき網)などによって漁獲調査を行い、曳網面積と資源密度および漁獲効率から漁場全体の資源量を推定する方法 |

| 漁獲効率 | 漁具に遭遇した魚群のうち実際に漁獲される尾数あるいは重量の割合 |

| 漁具能率 | 資源量のうち、単位(漁獲)努力量で漁獲できる割合 |

| 再生産関係 | 産卵親魚量(SSB)と加入尾数(R)の関係 |

| 漁獲圧 | 資源に対する漁獲の圧力 広義には、漁獲圧(漁獲の圧力)の強さをF(漁獲係数)で表す。 |

| 再生産式 | 再生産関係を表す理論式 リッカー型(図2)とベバートン・ホルト型が代表的 |

| 加入管理 | 加入乱獲の回避を目指す管理(SPR管理、MSY管理) |

| 加入乱獲 | 成熟する前に強い漁獲がはたらき、次世代の資源が確保されず、持続可能ではないこと(種もみを残さないこと)。 |

| 成長管理 | 成長乱獲の回避を目指す管理(YPR管理) |

| 成長乱獲 | 最大のYPRを実現するF(Fmax)を超えたFあるいは漁獲開始年齢の状態 経済的乱獲とも呼ばれる。 |

| フィードバック管理 | 目標とする資源状態に到達させるために現在の資源状況に応じて漁獲を調整する資源管理方策 |

| 不確実性 | 水産資源の評価や管理において、あまり確からしくないこと。例:資源量推定値の信頼区間が広いこと、産卵親魚量と加入量の関係が明瞭ではないことなど。 |

| (資源)管理基準 | 特定の(資源)管理目標からABCを導き出す技術的な基準(ここで用いた記号は後の説明を参照) |

| 乱獲行為 | 資源を成長乱獲または加入乱獲に導く漁獲行為 |

| 乱獲状態 | 強い漁獲により産卵親魚量が減りすぎたために加入量が減少して持続的でなくなっている状態 |

| 予防的(管理)措置 | 不確実性を考慮した資源管理 例えば、ABCtargetはABClimitの予防的なものである。すなわち、仮定した条件が正しくない場合でも、管理が失敗に陥らないように、予め定めた安全策を採用すること。 |

| ABC | Allowable (またはAcceptable)Biological Catch 生物学的許容漁獲量 その資源について、現状の生物的、非生物的環境条件のもとで持続的に達成できる最大の漁獲量(最大持続生産量)を目指そうとする場合に生物学的に最も推奨できる漁獲量。ここでは、原則としてABC算定のための基本規則に基づいて算定する。 |

| ABClimit | ABCの上限値 |

| ABCtarget | ABCの目標値 ABClimitの予防的措置 |

| B | 資源重量 |

| Bban | 禁漁あるいはそれに準じた措置を提言する閾値(資源量あるいは産卵親魚量) |

| Bmsy | MSY(長期的に持続可能な最大生産量)を達成する資源量あるいは産卵親魚量 |

| Blimit | 資源回復措置の発動がなされる資源量あるいは産卵親魚量の閾値 |

| Brem | 資源量を管理基準とする際の目標獲り残し量 |

| Flimit | 資源生物学的に推奨されるFの上限値 |

| Ftarget | 確実な資源の維持・回復を期待する場合の目標となるF(Flimitの予防的措置) |

| N | 資源尾数 |

| P | 資源量水準 |

| R | 加入量(加入尾数) |

| SSB | 産卵親魚量 |

| SPR | 加入量当たり産卵親魚量 |

| RPS | 再生産成功率(産卵親魚量当たり加入量) |

| α | 資源評価 ・資源管理の不確実性を考慮した予防的措置のための係数 不確実性が大きいほど小さなαを適用してABCを引き下げる。 |

| β | 資源回復のための係数 資源が低水準(乱獲状態)にあるほど小さなβを適用し、ABCを引き下げる。 |

| γ | 資源量の指標を考慮した係数 |

| Cave x-yr | x年間の平均漁獲量 x年間とは、資源評価対象のうち最近の複数年としている。 |

| Ccurrent | 現在または現状の漁獲量 |

| Ct γ | フィードバック管理(田中の方式) |

| Fave x-yr | x年間の平均F x年間とは、系群に応じて資源評価対象のうち最近の複数年としている。 |

| Fcurrent | 現在または現状のF |

| F0.1 | YPR曲線において加入量当たり漁獲量の増加率が開発初期(F=0→ΔF)の1/10となるF(図4) |

| Fmax | YPR曲線において加入量当たり漁獲量が最大となるF(図4)

|

| Fmed | 再生産関係のプロットの中央値に相当するF(図5)

|

| Fmsy | MSYを達成するF(図2) |

| Frec | ①Fmsy(または代替値)をB/Blimitの比率で引き下げたFまたは②Bmsyへの回復に要する年数(個々の資源の状況に応じて設定)から求められる漁獲係数 |

| Fsim | シミュレーションにより管理目標を達成するF(Frecに相当する場合を除く) |

| Fx% (Fx%SPR) | 漁獲がない場合のx%に相当するSSB/Rを達成するF |

| F=x M | 自然死亡係数(M)の割合xに相当するF |

| Fsus | 仮定された再生産関係のもとで、資源の現状を維持する F |